中国人尊崇礼尚往来,来而不往非礼也。于是,见面要礼,临别要礼,办事要礼,行商要礼,感恩要礼,图报也要礼。因此,超大规模的“礼品经济”诞生在中国,毫不令人意外。

礼品产业:近8000亿的市场

“越在寒冬,越需要为下一个春天投资”

有人说,就礼品经济而言,存在一种“压岁钱文化”,即压岁钱每年必涨。同样的,礼品价格每年上涨,送礼的人越来越多。无论经济如何低迷,礼品经济没有寒冬。相反,越在寒冬,越需要为下一个春天投资。

人们最能明显感受到的或许是,以茅台为首的烟酒类品牌,其目标市场已经从大众市场转向了高端礼品市场。只有价格不断上涨,才能体现其身份的高贵,才能成为“有头有脸”的礼品。为此埋单者,大多是富裕阶层,而他们的目的,往往是打通权力网络。

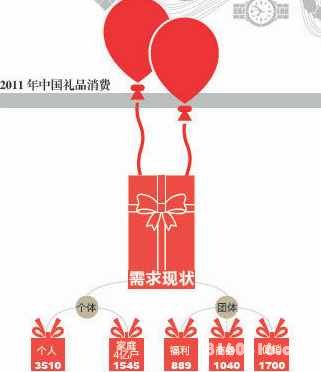

张小鹏所在的中国礼品产业研究院,应用国家统计局、商务部、行业数据,对礼品行业进行了个体与团体分类统计测算,得出的数据是,个体的年礼品需求在5055亿元,团体的年礼品需求在 2629亿元,相加得出目前国内礼品市场的年需求总额在7684亿元左右。

然而送礼总有偏好,现在人们流行送什么?

“起到身份区隔作用”是人们乐于赠送、消费奢侈品的一个重要原因。“把奢侈品作为商务礼品,可以体现我的品位和社会地位,当然也可以让收礼者感受到被重视和尊敬。我相信它们可以帮助我更好地达到商业目标。”在贝恩公司的调研中,一位奢侈品消费者如此反馈。

2011年中国礼品消费需求现状

预付卡:“收礼便利性”

“还有很多礼品需求没有得到激发,比如,领导过生日,没人告诉你送什么合适。”

与高端定制走专属化、唯一性相比,礼品集成商看似在走一条相反的路。它们把礼品的品种泛化,把选择权交给收礼者自己。

可跨地区、跨行业、跨法人使用的多用途预付卡,可以说是礼品集成商的一大得意之作。这种卡预存金额,往往可以在餐饮、服装、健身等多家商户使用。

2012年元旦前夕,记者在某预付卡办理中心看到,前来采购的人络绎不绝,采购数额大多在数百张、上千张,以企业采购为主。数据显示,在中国,仅一家预付卡公司就服务面向5800多家企业客户,发放预付卡90万张,加盟商户4000多家,直接持卡人超过115万。

除了帮助企业管理员工福利等,预付卡被越来越多地作为礼品馈赠他人。

一份官方文件能从侧面印证预付卡在礼品市场上的走俏。2011年5月23日,国务院办公厅转发中国人民银行、监察部等部门关于规范商业预付卡管理意见的通知。通知中要求,建立商业预付卡购卡实名登记制度,对于购买记名商业预付卡和一次性购买1万元以上不记名商业预付卡的单位或个人,进行实名登记。通知中还强调,进一步加大对收卡受贿等违纪违法行为的查处力度。

与此相呼应的是,据《人民日报》报道,2011年,全国4万余名党员干部上交礼金礼券3.86亿元。

除了预付卡之外,礼品自选手册也是目前流行的一种集成手段。张小鹏告诉记者,礼品自选手册在国外早就出现了,但在国内兴起始于2006年。

礼品自选手册,往往印刷精美,将众多礼品打包在一本礼品册中,一般是“8选1”、“10选1”或者“20选1”。收礼人可以自由选择,并且可以通过快递送到指定地点。

张小鹏表示,礼品自选手册有两个核心好处:选择多元化和收礼便利性。但他同时表示,从产业角度来看,从事礼品自选手册的企业前途并不光明。“没有竞争壁垒,谁都可以来做,品牌、产品、物流都不是自有的。你可以组合这10件,我可以组合另外10件。”

另外,张小鹏认为,赠送礼品自选手册其实和直接送钱差不多,没有送礼的情景感,也是其一大败笔。因此,礼品自选手册只能作为礼品行业向专业化发展的一个过渡产品。

“在中国,还有很多礼品需求没有得到激发。首先,没有人提示你送礼,比如,领导过生日你不知道。其次,没有人告诉你送什么礼品最合适。另外,礼品的采购成本还是非常高,你可能逛了好几个商场都选不到想要的礼品。未来,能在这三方面着力的礼品企业会有大发展。”张小鹏说。

2011十大最受中国富豪青睐的礼品品牌

送茅台永远不会错

在北京西四环边上一条并不起眼的街道上,不足200米范围内就开着5家综合性的烟酒店、一家“国酒茅台”专卖店和一家“红酒坊”。张为先经营的是其中一家规模较大的烟酒店。“这周围都是政府机关和部队大院,需求量大,所以每家生意都不错。”他说。

“老板,53度飞天要一箱,今儿能拿吗?”刚刚进来的顾客和张为先熟络地打着招呼。“有倒是有,但上次那个价恐怕不行了,整箱拿,最低2300。”张为先说。而在销售柜的橱窗里,53度飞天茅台酒的价签上则标着2380元。

“行吧,酒没问题就行。”顾客有些无奈,但也并不太在意。“年初也就一千八九,中秋涨了一次,过了元旦就小两千五了。”他说。

“您这是送人吧?那就送点别的呗。”旁人问道。

“领导客户什么喜好的都有,送礼送不对可是会吃力不讨好。但是,送茅台永远不会错,就算他不喝酒,也可以转送给他人,实在不行卖掉也行。”这位顾客说,“茅台虽然贵,但越贵越难买越要送,因为这会让领导和客户觉得更有面子,也显得你更有诚意。您看,这时候茅台多贵多难买呀,但我还是给您拎来了。”

人类已经无法阻止茅台涨价了。随着元旦春节的陆续到来,作为第一礼品酒,茅台的价格也撒了酒疯般地上涨。以最为畅销的53度茅台为例,其零售价已经在全国各地普遍冲破了2000元,这让茅台酒厂对其最高1099元零售限价成为了一个传说。

“1099?旁边不就是一家茅台专营店嘛,53度的飞天,它就从来没有过货。”张为先说。

“如果茅台200块一瓶,而且和牛栏山一样哪里都买得到,说不定销量反而不如现在了。”张为先半开玩笑地说。

全球拉菲中国买

上世纪八九十年代,国人开始从刚刚进入内地的香港电影中听说拉菲这个名字:风流倜傥、多金豪气的男主角轻描淡写地对服务生说:“给我开一瓶拉菲,要82年的。”然后,所有的人都被震撼了。

拉菲虽然算得上是法国顶级葡萄酒,但也仅仅是“之一”,远远算不得最好。但是,香港富人对它的钟爱很快传到了中国内地,上个世纪90年代,中国政商界最上层的圈子中已经开始流行喝拉菲,毕竟茅台、五粮液再贵重,也终究是土产,喝拉菲就显得国际范儿了。

进入2000年以后,开始有越来越多的中国人能够发音标准地说出“Lafite”这个法文单词,而传说中最好的1982年的“Lafite”更是几乎成为了拜物教信徒们顶礼膜拜的圣物。拉菲已经不仅仅只是一种产自法国的葡萄酒,而是一种身份、地位和品位的象征,犹如茅台一样作为一个特定的符号存在。总之,没有尝过82年的拉菲是什么味儿,哪里能称得上是成功人士?!

与此同时,拉菲在中国市场的价格也随着人们的热情一路狂奔。过去十年,1982年的拉菲价格上涨的幅度接近1000%,其他年份的涨幅也至少在四五倍以上。

“现在全世界的拉菲几乎都被中国人和俄罗斯人买走了。”国内最专业的进口葡萄酒交易网站道喜红酒网董事长兼CEO陆昂告诉《中国经济周刊》,从某种意义上说,中国买家创造了拉菲今天的价格,比同级别的其他酒庄要高出两倍还多。

对于在中国市场出现的“拉菲崇拜”之风,很多真正懂得红酒的人并不十分理解,“其实,拉菲的风味对于大多数中国人来说是比较难接受的,最重要的是,拉菲和大部分中餐的菜肴并不配合,往往是两败俱伤。”一位职业品酒师告诉《中国经济周刊》。

但是,1982年的拉菲头上顶着的“国王用酒”、“评酒大师给出100分”的光环,对中国的富豪新贵和官僚阶层有着致命而准确的杀伤力,这似乎与茅台如出一辙。最顶尖的政商精英作为意见领袖喜爱的东西往往会被迅速地、自上而上地模仿和追逐。于是,也就有了“洋茅台”拉菲的中国奇迹。

岁末年初不愁卖

世界奢侈品协会首席代表欧阳坤告诉记者,人们选择奢侈品不仅仅是价格高,品质好,而且它能成为身份和地位的象征,“尤其是作为礼品,奢侈品拿得出手,又有面子,表达了送礼人对对方的尊重、认同。”

元旦去香港血拼的Jim就给自己详细罗列了一个送礼单子:“公司VP(副总)级别的要买劳力士、卡地亚、欧米茄;经理级别的就买天梭、西铁城。”他告诉记者,选择奢侈品送礼是一件很需要动脑筋的事,并不是拿钱就可以搞定。要是买入门级的奢侈品很容易和其他人撞,只能在有限的二线品牌里选。

“所以你看,外企经理级的员工,戴的表、穿的衣、拿的包,牌子就是那么一两个,选择余地太小了。”Jim无奈地说。

“现在新品货不全了,月初大部分新品就已经被客户预订,订金10000元左右。”金融街购物中心某奢侈品品牌商品专柜销售人员表示。据多家奢侈品专柜销售人员透露,近两年来,奢侈品在岁尾销售黄金时段,销量往往会迎来井喷。对此,多个奢侈品品牌商品的销售人员明确表示,在售商品不会在岁尾打折季搞任何形式的让利促销活动,因为奢侈品“不愁卖”。而且单件3万元左右的奢侈品最受青睐,购买客户大多需要专柜开具正规的发票。

记账“密码”

某奢侈品牌箱包专柜销售人员向记者透露,很多奢侈品断货的原因是被大客户买断了。比如一位客人圣诞前从该专柜一次性购买了12件新款箱包,主要用于企业年底公关,总价在36万元左右。

奢侈品店的销售人员告诉记者,从目前的销售情况看,这些能够一掷千金的豪客们除了私营企业家、富二代和演艺界大腕,就是公关企业。

“每年公司都会接到一些客户的订单,帮助他们在奢侈品名店订购一定数量的礼品回馈大客户,或者实物或者VIP卡可以直接消费。”一家公关公司的总监告诉记者。

而奢侈品店也会帮助自己的大客户,替他们保密。很多奢侈品店的一个潜规则是,大客户在店里开一个私人账户,这个账户代码在同品牌所有门店通用,消费者只要说出代码,就可将账单记在大客户的名下。

记者了解到,很多奢侈品店还有对超级客户提供的特殊服务,比如印上姓名缩写的高级定制或者特别色彩的限量版。而这些超级客户们,至少要在奢侈品店消费达50万元以上,才有资格提出上述要求。

山西的一个私营老板每年都会在北京举办一个回馈客户的私人宴,他所有的礼品都在北京购买,这样更省事,比如这次一等奖的抽奖礼品为浪琴林白飞行表。“我一年差不多要花100多万来送礼,或者实物或者礼品卡,银行和奢侈品店、百货商店都有匿名的馈赠卡,收卡人想买啥就买啥好了。”这位私企老板如是说。

经过出国留洋洗礼的富二代们出手也非常阔绰,而且走的是高级定制的路线。“只要他们喜欢,不会去计较价格。”三里屯阿迪达斯店的一位导购告诉记者。

相对于这些送礼的豪客,中国小白领们则被称为“国际名牌的救星”。2011年圣诞期间,从纽约、伦敦、东京、香港,到悉尼、迪拜,奢侈品店里挤满了黄皮肤的亚洲人。很多人出手阔绰,甚至论“打”来购物。

据报道,中国顾客圣诞期间在英国的人均消费达到了1310英镑(约合人民币12906元),这一数字比2010年岁末增长了约26%。“青睐奢侈品的顾客在抢购打折品中继续膜拜心中的最爱,而奢侈品礼品经济也在其间不断发酵。”英国《伦敦每日新闻》如是描写。

礼品回收:坐收渔翁之利

“1000元的卡,转手能赚50元,有时一天能收好几万的卡”

从礼品供应商到礼品分销商,再到送礼人、收礼人,只有收礼人对送礼人进行了价值回馈,整个礼品链条才能形成完整的闭环。

但从终端上来看,有的人接受了礼品后自己用了,也有不少人把礼品转赠给别人,还有人把礼品卖给了回收站和经销商,这样又形成了一个渠道的内循环。

从淘宝网到实体店,节日期间的礼品回收是一个热门行业。典当行、回收商从中坐收渔翁之利。

在典当行的绝当商品中,名表、黄金、珠宝是最受欢迎的物品。

节日期间,路边很多烟酒零售店也会挂出“高价回收礼品”的招牌。“烟、酒、茶叶、保健品等都可以回收,名烟名酒的回收价一般为正价的60%~80%。”一位从事礼品回收的商贩告诉记者。他回收礼品后,主要是转卖给零售商店,也有一部分进了典当行。